AFRICAINES

APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE INTERNATIONAL

« Dynamiques familiales, Travail, Migration et Politiques publiques en Afrique

Université Gaston Berger, 20, 21, 22 mai 2025

Argumentaire du colloque

Depuis plus de trois décennies, l’Afrique subsaharienne est marquée par des changements multiformes dans plusieurs domaines : croissance démographique, urbanisation, migration (ou mobilité), conflits et transformations culturelles, etc. Qualifiés parfois de « transitions », ces changements sont sources d’importantes transformations sociales, diversement appréciées. La famille, touchée de plein fouet par ces dynamiques du dedans et du dehors (Balandier, 2004) se métamorphose sans cesse. En réalité, ces dynamiques témoignent des configurations sociales en mouvement et brisent l’illusion de la longue permanence des sociétés en Afrique (Balandier, 2004). La famille est aujourd’hui touchée par d’importantes mutations sociales qui découlent des contraintes vécues et des réponses apportées par les membres. Malgré la persistance de la polygamie comme modèle familial, mais sous des formes changeantes, nous assistons à une pluralité de configurations familiales avec parfois le passage d’un modèle traditionnel à famille élargie à celui de plus en plus nucléarisé en milieu urbain (Sylla et al., 2015). La pluralité des modèles familiaux caractérisés par l’importance de la polygamie (Antoine, 2006) et de ses différentes configurations en contexte de vieillissement (Antoine, 2007, Gning, 2018, 2017), d’entrepreneuriat (Gning et al., 2018) et de divorce (Dial, 2008 ; 2018) laissent transparaître l’émergence de familles plus restreintes en milieu urbain (Cissé, 2019). Tout en véhiculant des valeurs socialisatrices en crise avec l’irruption de la modernité (Konteye et Ndiaye, 2024), la famille, comme institution sociale, expérimente les tensions engendrées par des contradictions entre les modèles éducatifs occidentaux et africains (Bao, 2021). Aussi les solidarités familiales varient-elles suivant la catégorie socioprofessionnelle, le genre et la génération (Gning, 2017) avec la montée des aspirations individuelles, voire individualistes (Dimé, 2019). A l’évidence les transformations des systèmes familiaux au Sénégal n’ont pas remis en cause leur rôle central dans la vie sociale, économique, politique, religieuse, etc. mais cela ne semble pas être le cas partout dans toutes les capitales ouest africaines.

Ces transformations laissent transparaître des logiques d’autonomisation féminine devenues plus visibles, à travers des formes diverses et plurielles. Malgré le constat de « crise », de précarisation et du rôle des femmes, depuis plus de deux décennies, nous notons une présence plus accrue des femmes dans l’espace public, notamment l’espace médiatique (Ba, 2017) et leur importante contribution aux revenus nécessaires aux besoins des ménages (Adjamagbo et al, 2004). En effet, face au chômage qui affecte les hommes et à la précarisation de l’emploi, les femmes se lancent dans des initiatives souvent qualifiées d’« activités de survie » (Adjamagbo et Calvès, 2012) qui révèlent des logiques d’autonomisation féminine plurielles (Gning, 2022).

Avec la démocratisation de l’éducation, nous assistons à l’émergence de « nouveaux statuts féminins » (Nanitélamio et Antoine, 1990), renforçant ainsi le processus d’autonomisation des femmes. Elles maîtrisent des réseaux d’argent qui leur permettent d’exercer leur pouvoir dans l’économie cérémonielle au sein des familles (Moya, 2017). En effet avec ces ressources, les femmes sont devenues des actrices clés dans le financement des migrations des membres de leur famille (MECR, 2023). L’analyse des migrations au cours des dernières années a porté sur les logiques familiales intergénérationnelles (Dia, 2008), les ressources mobilisées dans les itinéraires « irréguliers » des migrants (Tandian, 2007 ; Tall et Tandian, 2010), la conjugalité avec le changement climatique (Sow et al., 2014) et le rôle des migrations temporaires de jeunes sur les sociétés rurales (Delaunay et al., 2016). Tout en apparaissant comme une des principales conditions de la renégociation du lien social (Tandian, 2003), la migration inscrit la famille dans une réalité qui implique une distance spatiotemporelle. Elle engage de nouvelles dynamiques familiales, religieuses et professionnelles qui sont traversées par des logiques de genre imbriquées.

Inégalement touchées par les changements socio-économiques, politiques et écologiques par rapport aux hommes, les femmes sont confrontées aux multiples défis de genre. Elles sont les plus exposées aux violences basées sur le genre (Diop Sall, 2015) et ont un accès limité aux ressources foncières (Diop Sall et al., 2012) et financières, notamment dans la transition agroécologique (Sène et Gning, 2024), elles jouent un rôle important dans les nouvelles dynamiques familiales migratoires. Sous ce rapport, la double féminisation du marché de l’emploi et de la migration, conjuguée à de nouvelles aspirations, mérite d’être mesurée à la lumière des politiques sociales et de jeunesse. Comment appréhender la place des femmes et des enfants dans les dynamiques familiales migratoires actuelles ? Comment peut-on comprendre les nouvelles dynamiques migratoires à partir des trajectoires familiales, professionnelles ? Comment les conséquences de la migration influencent-elles les dynamiques et les trajectoires familiales et professionnelles ? Comment les dynamiques professionnelles affectent-elles les trajectoires migratoires et familiales ?

Soulignons que les mutations de la famille et du travail rendent compte des problèmes et défis majeurs auxquels les États africains tentent d’apporter des réponses depuis les années 1960 dans divers domaines[1]. Face à une demande croissante en équipements et en services urbains de base (eau, assainissement, éducation, santé, etc.), une accentuation de la pauvreté, le chômage des jeunes avec un marché de l’emploi réduit et la crise économique (Niang, 2020), les politiques publiques sont confrontés à un défi en matière d’évaluation lié à la discordance des temporalités politiques, économiques et sociales (Sarr, 2021). D’ailleurs, les défis de durabilité sont mis en évidence à travers le fonctionnement et la mise en œuvre de politiques sociales (Gning, 2022). C’est dans ce contexte que ce colloque se propose de documenter l’articulation entre les politiques publiques et les dynamiques et trajectoires socio- professionnelles. Les communications proposées peuvent alors s’inscrire dans les trois axes suivants :

Axe 1 : Famille, travail et migration : circularité des normes et imbrication des trajectoires

En inscrivant la famille et le travail dans le contexte de la mobilité, cet axe cible les nouvelles dynamiques et trajectoires familiales, migratoires et professionnelles à l’intérieur et à l’extérieur du continent. Que nous révèlent les trajectoires familiales et professionnelles des étudiants et diplômés à l’étranger des dynamiques en cours ? Qu’en est-il des trajectoires des populations appelées « déplacés climatiques » (éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, etc.) ? L’étude des trajectoires sociales implique une plus grande exposition à des univers de références plurielles et à leurs influences. Les mobilités et le développement des technologies de l’information et de la communication ont assurément contribué au foisonnement normatif auquel font face les individus en général, et particulièrement les personnes en situation de migrant. Il s’agira à travers l’analyse de la pluralité des normes (Chauveau et al., 2001)et leur circulation, de voir les corrélations entre les trajectoires dans un cadre plus large de socialisations multiples (familiales, migratoires, professionnelles, politiques, etc.). Il convient d’étudier les nouvelles configurations des trajectoires familiales sous le prisme des mobilités matrimoniales (divorces, monoparentalité, remariage, veuvage, célibat, etc.) de la conjugalité, de la parentalité, du couple et de la polygamie et leur imbrication avec celles migratoires et professionnelles (salariat, entrepreneuriat, chômage).

Axe 2 : Pouvoir et autonomie : l’imbrication des rapports sociaux dans les trajectoires familiales, migratoires et professionnelles

Comment la redéfinition des conditions de travail depuis la pandémie de Covid-19 affecteou favorise-t-elle les femmes sur le marché du travail ? Quels sont les nouveaux défis de la conciliation entre vie familiale et activités professionnelles pour les femmes ? Quels sont les enjeux du travail des femmes sur leurs conjugalités ? Comment les familles s’organisent-elles face aux mobilités matrimoniales, sociales, géographiques (urbaines et migratoires) et professionnelles (entrepreneuriat et emploi salarié) ? Comment les évolutions du travail remettent-elles en question les « nouveaux » contours familiaux à la lumière des transformations des conditions de travail (télétravail, emplois précaires, etc.).

L’objectif dans cet axe est d’aborder la famille, le travail et la migration comme des espaces de pouvoir et d’incorporation de normes marquées par l’imbrication des rapports sociaux, notamment en termes de genre, de catégories socioprofessionnelle (CSP) et de génération. Au sein même de ces espaces les socialisations multiples et le jeu des dispositions ou capitaux personnels peuvent avoir des effets déterminants sur les rapports de pouvoir. L’engagement simultané dans des positions multi situées (familiales, religieuses, migratoires et professionnelles) peut entraîner une mise à distance de différentes figures d’autorité ou du moins une contestation et/ou renégociation et redistribution des rôles dans le ménage. Il peut aussi s’inscrire dans des configurations où la référence à des autorités multiples structure des pratiques et des expériences en affinité avec des positions sociales intermédiaires, qui favorisent un rapport ambivalent à l’autorité (Wood, 2021). Sur les aspects qui touchent les trajectoires familiales, migratoires et professionnelles, on peut s’intéresser aux espaces d’autonomie selon le statut de genre, la CSP, la génération et le lieu de résidence.

Axe 3 : Politiques publiques, intégration et trajectoires familiales, migratoires et professionnelles

Le troisième axe de réflexion propose de faire une analyse minutieuse des politiques publiques. Il s’agit d’évaluer le rôle des États dans la définition et la (re)configuration des trajectoires familiales migratoires et professionnelles. La mise en œuvre des politiques sociales d’intégration (accueil des réfugiés) et nationales (bourses familiales), de jeunesse (Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide, etc.), communautaires (Programme d’Urgence de Développement Communautaire, etc.), ne contribue-t-elle pas à façonner les trajectoires familiales, migratoires et professionnelles ? Quelles sont les scènes de rencontre, de négociation et d’arrangements qui influencent ces trajectoires ? Il s’agira, ici, de faire non seulement le point sur l’actualité de l’intégration africaine mais aussi sur le « contrat social sénégalais » dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. À cet effet, des propositions de communications basées sur des approches empiriques mettant l’accent sur l’intimité de l’État mise à nu, pris dans les logiques régionales et nationales sont attendues.

En définitive, ce colloque, cadre de réflexion sur les dynamiques en cours en Afrique et au Sénégal, permet d’analyser l’articulation de l’action publique avec les trajectoires et les dynamiques familiales, migratoires et professionnelles. L’objectif principal est de réfléchir de manière transversale sur les transformations économiques et sociales à partir des relations dynamiques et imbriquées entre les politiques publiques et les trajectoires (familiales, migratoires, professionnelles) suivant les statuts et les rôles sociaux (genre, génération, caste, CSP, etc.). En considérant plus largement la pluralité, l’interconnexion et la circulation des normes et des imaginaires qui affectent ces dynamiques et trajectoires, ce colloque permettra de revisiter, à partir de recherches multi-situées sur des terrains (africains et diasporiques et internationaux), les nouveaux contours de la famille en lien avec les politiques publiques. Comment peut-on comprendre les nouvelles dynamiques migratoires à partir des trajectoires familiales, professionnelles ? Comment les conséquences de la migration influencent-elles les dynamiques et les trajectoires familiales et professionnelles ? Comment les dynamiques professionnelles affectent-elles les trajectoires migratoires et familiales ? Quelles sont les scènes de rencontre entre les individus et l’État ? La question de la reproduction (positions sociales, etc.), de la bifurcation des trajectoires et du rapport à l’État sont alors centrales pour comprendre les changements en cours et leurs imbrications à approfondir.

Modalités de soumission

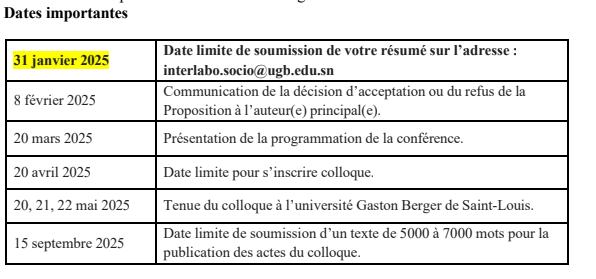

Les propositions de communication sont attendues au plus tard le 31 Janvier 2025 à l’adresse suivante : interlabo.socio@ugb.edu.sn. Elles doivent être déposées sous forme de résumé de 250 mots en français et en anglais (Times New Roman, 12 points et interligne 1), avec 5 mots clés en français et en anglais, une présentation de l’auteur (noms, institution de rattachement, adresse électronique) et une bibliographie comprise Les réponses seront envoyées au plus tard le 8 février 2025. Les auteurs.es retenues auront 3 mois pour écrire leur communication. Les droits d’inscription sont ainsi fixés :

- 10.000 FCFA pour les doctorants

- 20.000 FCFA pour les professionnels

- 30.000 FCFA pour les chercheurs et enseignants-chercheurs des universités africaines

- 50.000 FCFA pour les chercheurs et enseignants-chercheurs des universités occidentales Dates importantes

[1] Ainsi, plusieurs programmes ont été mis en place entre 1960 et 2023 par État du Sénégal allant de politiques agricoles (Nouvelles Politiques Agricoles en 1984, Retour vers l’agriculture en 2006, Grande Offensive pour l’Agriculture la Nourriture et l’Abondance en 2008, Programme National d’Investissement Agricole en 2011), migratoires (Stratégies Nationale de Lutte contre la Migration Irrégulière en 2023), communautaire (Programme d’Urgence de Développement Communautaire en 2017) à d’emplois. D’abord dans les années 1970, « l’opération maitrisards » (Bauman et Bao, 2016), puis la mise en place de structures d’encadrements du monde salarial en 1990 (Oya & Ba, 2013).

Secrétariat du colloque : pour toute demande d’informations complémentaires vous pouvez écrire aux adresses suivantes : interlabo.socio@ugb.edu.sn Tel : +221771208686/+221776558812

Bibliographie

Adjamagbo A., Antoine P., Dial F.B., 2004, « Le dilemme des Dakaroises : entre travailler et “bien travailler », dans Diop M.C. (dir.), Gouverner le Sénégal : entre ajustement structurel et développement durable, (Hommes et Sociétés), p. 247‑272.

Adjamagbo A. et Calves A.E., 2012, « L’émancipation féminine sous contrainte », Autrepart, 61, 2, p. 3‑21.

Adjamagbo A. et Delaunay V., 2018, « La reproduction des familles en contexte de changement socioéconomique et culturel : l’apport du suivi longitudinal et pluridisciplinaire », dans Delaunay V., Desclaux A., Sokhna C. (dir.), Niakhar, mémoires et perspectives, IRD Éditions, p. 197‑212.

Antoine P. 2006, « The complexities of nuptiality: From early female unions to male polygamy in Africa » in G. Caselli, J. Vallin, & G. J. Wunsch (dir.), Demography: Analysis and synthesis p. 355‑377. Amsterdam ; Boston : Elsevier.

Antoine, P., 2007, Les relations intergénérationnelles en Afrique : Approche plurielle. Baumann, E. 2026, Le Sénégal, le travail dans tous les sens, Presses Universitaires de Rennes. Bao Ibrahima, 2021, La question de l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur au Sénégal. Du problème structurel au déficit technico-comportemental. Formation et recherche en lettres, sciences humaines et sociales au service du développement durable, Annales de l’université de Parakou, Série Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH), p.113- 123.

Bao I., 2020, « Carcans communautaires et élans individualistes » in Revue Africaine de Sciences Politique et Sociales (RASPOS), no 28, IBSN No979-10-91817-02-B, p. 145-159. Calvès, A. E., Dial, F. B., & Marcoux, R. 2018, Nouvelles dynamiques familiales en Afrique (1re éd.). Presses de l’Université du Québec.

Cissé, R. 2019, L’évolution des structures familiales au Sénégal. http://www.lartes–ifan.org/ Cissé, R., Fall, A. S, Adjamagbo, A. et Attané, A. 2017., La parentalité en Afrique de l’Ouest et du Centre. In Vidal Laurent (coord.). Renforcement de la recherche en sciences sociales en appui des priorités régionales du bureau Régional Afrique de l’Ouest et du centre de l’Unicef : Analyses thématiques, Dakar : IRD, UNICEF, 2017, p. 37-59.

Delaunay V., et al., 2016 « La migration temporaire des jeunes au Sénégal. Un facteur de résilience des sociétés rurales sahéliennes ? », Afrique contemporaine, vol. 259, no. 3, 2016, pp. 75-94.

Dial, F. B. (2008). Mariage et divorce à Dakar : Itinéraires féminins. Paris : Dakar-Étoile, Sénégal : Éditions Karthala ; CREPOS.

Dial, F. B., 2018, « La prise en charge des personnes âgées au Sénégal : Un portrait descriptif d’une thématique émergente » in A.-E. Calvès, F. B. Dial, & R. Marcoux (dir), Nouvelles dynamiques familiales en Afrique, pp.263-282. Québec : Presses de l’Université du Québec. Diop, A. B. 2012, La Société Wolof, tradition et changement, les systèmes d’inégalité et de domination. Paris, Karthala.

Dimé, M. (2019). Reflux des solidarités intergénérationnelles en contexte de précarité à Dakar, Gérontologie et société, 41 / n° 158(1), p. 85-98.

Gning, S. B. 2011, Polygamie : ménage unique, pluriel ou complexe. Communication UEPA présentée à Communication UEPA, Ouagadougou.

Gning, S. B. 2022, « Luttes féminines au Sénégal : Aspirations et raisons d’agir d’entrepreneures sociales ». In B. Almoravid & G. Ndour (Éds.), Le combat féministe en Afrique de l’Ouest : Avant, pendant et après la colonisation (p. 40‑67). Institute for Epistemological Studies (IESE).

Gning, S. B., Sakho, C. S., Sene, M. T. D., & Joseph, G. 2018, « Les trajectoires familiales et les dynamiques de réseaux sociaux d’entrepreneures à Saint-Louis du Sénégal » In A.-E. Calvès, F. B. Dial, & R. Marcoux (Éds.), Nouvelles dynamiques familiales en Afrique. P.

201‑218. Québec : Presses de l’Université du Québec.

Moya, Ismaël. 2017. De l’argent aux valeurs : femmes, économie et société à Dakar. Sociétés africaines, Vol. 23. Nanterre : Société d’ethnologie.

Niang, F. 2020, Mutations urbaines, dynamiques socio-démographiques et modernisation à Dakar : Vers une transition des modes de déplacement urbains, Mémoire de Master, Université Paris Est-Créteil, Paris.

Sarr S. M., 2021, « Politiques de développement en Afrique : une historicité confisquée par la discordance des temps ? », in Revue Afroglobe, Recherches et Débats sur l’Afrique Monde, avril-mai, n°1.Vol 1, p. 51-71.

Sarr S. M., 2022, « Le Sénégal sous Macky Sall: permanences, ruptures et perspectives »,

Revue internationale des sciences économiques et sociales, n° 3, décembre 2022

Sow, Papa. S. Adaawen & J. Scheffran. 2014, « Migration, Social Demands and Environmental Changes Amongst the Frafra of Northern Ghana and Biali in Northern Benin ». Sustainability, 6/1, p. 375-398.

Sylla, M. B., Diop, M., Diop, M., Diouf, A., Sène, P. I. S., Touré, A., Niang, C. A. B. 2015, Enquête pauvreté et structure familiale. Rapport de synthèse des résultats 2010-2011. p. 422. Dakar : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).

Tall Serigne Mansour et Tandian Aly, 2010, Regards sur la migration irrégulière des Sénégalais: vouloir faire fortune en Europe avec des pirogues de fortune, CARIM, Notes d’analyse et de synthèse 2010/50, Série sur la migration irrégulière.

Konteye Mohamadou Ibnou Arabe, Niaye Sara, 2024, « Héritage pédagogique et scientifique de Gora Mbodj (1947-2021) pour le développement de la sociologie au Sénégal. Enseignement et pratique de la sociologie au Sénégal : trajectoires et défis », Actes du colloque international sur la sociologie au Sénégal : Hommage aux professeurs Abdoulaye Bara DIOP, Boubakar LY et Gora MBODJ, Société Sénégalaise de Sociologie et d’Anthropologie (3SA)-n°1

Rapport Migration, Environment, Climate Change and Disaster Risk Reduction (MECR) Division, 27 Juin 2023.

Comité scientifique (par ordre alphabétique)

Agnès Adjamagbo, Directrice de recherche, LPED IRD

Tatoloum Amane, Maitre de Conférences, Université N’djaména/Tchad

Ibrahima Bao, Maitre de conférences, URIC, UGB

Boubacar Camara, Professeur titulaire GELL, UGB

El Hadj Malick Sy Camara, Maître de Conférences LASAP, UCAD

Valérie Delaunay, Directrice de recherche LPED, IRD

Mouhamadou Mansour Dia, Maître de Conférences UNCHK

Moustapha Dièye, Professeur titulaire UNCHK

Babacar Dieng, Professeur titulaire LARAC, UGB

Rosalie Aduayi Diop, IPDSR/UCAD

Mahamat Foudda Djourab Maître de Conférences Université Ndjaména/Tchad

Mouhamedoune A. Fall, Maître de Conférences CRAC, UGB,

Mor Faye Maître de Conférences, LabMetics UGB

Doudou Gueye, Maître de Conférences UASZ

Sadio Ba Gning, Maîtresse de Conférences GESTES, UGB

Jean Alain Goudiaby, Maître de Conférences, IEFSG, UASZ

Fatou Kiné Hane, Maitresse de Conférences, IEFSG, UASZ

Roch A. Houngnihin, Professeur titulaire Université Abomey-Calavi/Bénin

Ismaël Moya, chargé de recherche CNRS, Professeur à l’école Polytechnique de Paris

Laure Moguérou, Maitresse de Conférences Université de Nanterre, Paris

Alfred Inis Ndiaye, Maître de Conférences, UGB

Amadou Ndiaye Professeur titulaire, UAM

Lamine Ndiaye, Professeur titulaire, UCAD, Institut Confucius

Marième Pollèle Ndiaye, Maîtresse de Conférences UGB

Sambou Ndiaye, Maître de Conférences, ARUT, UGB

Ousmane Ngom, Maître de Conférences, UGB

Abdoulaye Niang, Professeur titulaire, UGB

Ibou Sané, Professeur titulaire, UGB

Sokhna Fatou Seck Sarr, Maîtresse de Conférences UGB

Abdourahmane Seck, Maître de Conférences CRAC, UGB,

Kalidou Sy, professeur titulaire GRADIS, UGB,

Aly Tandian, professeur titulaire, GERM, UGB

El hadj Touré, Maitre de Conférences, LSQuanti, UGB

Codjo Timothée Togbé, Maître de Conférences, Université Abomey-Calavi/Bénin

Benoit Tine, Maître de Conférences, UASZ

Emilia M. Azalou Tingbe, Maîtresse de Conférences Université Abomey-Calavi/Bénin

Bilampoa Gnoumou Thiombiano, Maîtresse de Conférences Université Joseph Ki-ZERBO/Burkina Faso Charlotte Vampo, Université Paris Cité

Madeleine Wayack Pambé, Maîtresse de Conférences Université Joseph Ki-ZERBO/Burkina Faso

Comité d’organisation (par ordre alphabétique)

Agnès Adjamagbo, LPED, IRD

Amédoune Ba, GERM/UGB Ibrahima Bao, UGB, URIC

Fatoumata Ba, GESTES, UGB

Mame Coura Ba, GESTES, UB

El Hadj Malick Sy Camara, LASAP, UCAD,

Valérie Delaunay, LPED, IRD

Awa Diop, Coordonnatrice de programmes Fondation Enrich Böld

Rosalie Aduayi Diop, IPDSR/UCAD

Modou Diouf, URIC, UGB

Mahamat Foudda Djourab Université N’djaména/Tchad

Ousmane Faye, URIC, UGB

Jean Alain Goudiaby, Maître de Conférences, IEFSG, UASZ

Sadio Ba Gning, GESTES, UGB

Fatou Kiné Hane, IEFSG, UASZ

Laure Moguérou, Université de Nanterre, Paris

Tatiana Mbengue, GERM, UGB

Sara Ndiaye, GESTES, UGB

Bouna Ahmeth Fall, CRAC, UGB

Khalifa Mbow, GESTES, UGB Angèle Flora Mendy, UGB Diabel Ndiaye, GESTES, UGB.

Moustapha Ndiaye, UNCHK, Modou Niang, URIC, UGB

Madeleine Wayack Pambé, Université Joseph Ki-ZERBO/Burkina Faso

Marième Pollèle Ndiaye, UGB

Sokhna Fatou Seck Sarr, LabMetics, UGB

Marie Thèrèse Daba Sène, GESTES, UGB

Serigne Sylla, GERM, UGB

Bilampoa Gnoumou Thiombiano, Université Joseph Ki-ZERBO/Burkina Faso

Codjo Timothée Togbé, Université Abomey- Calavi /Bénin

El Hadj Touré, LSQuanti, UGB